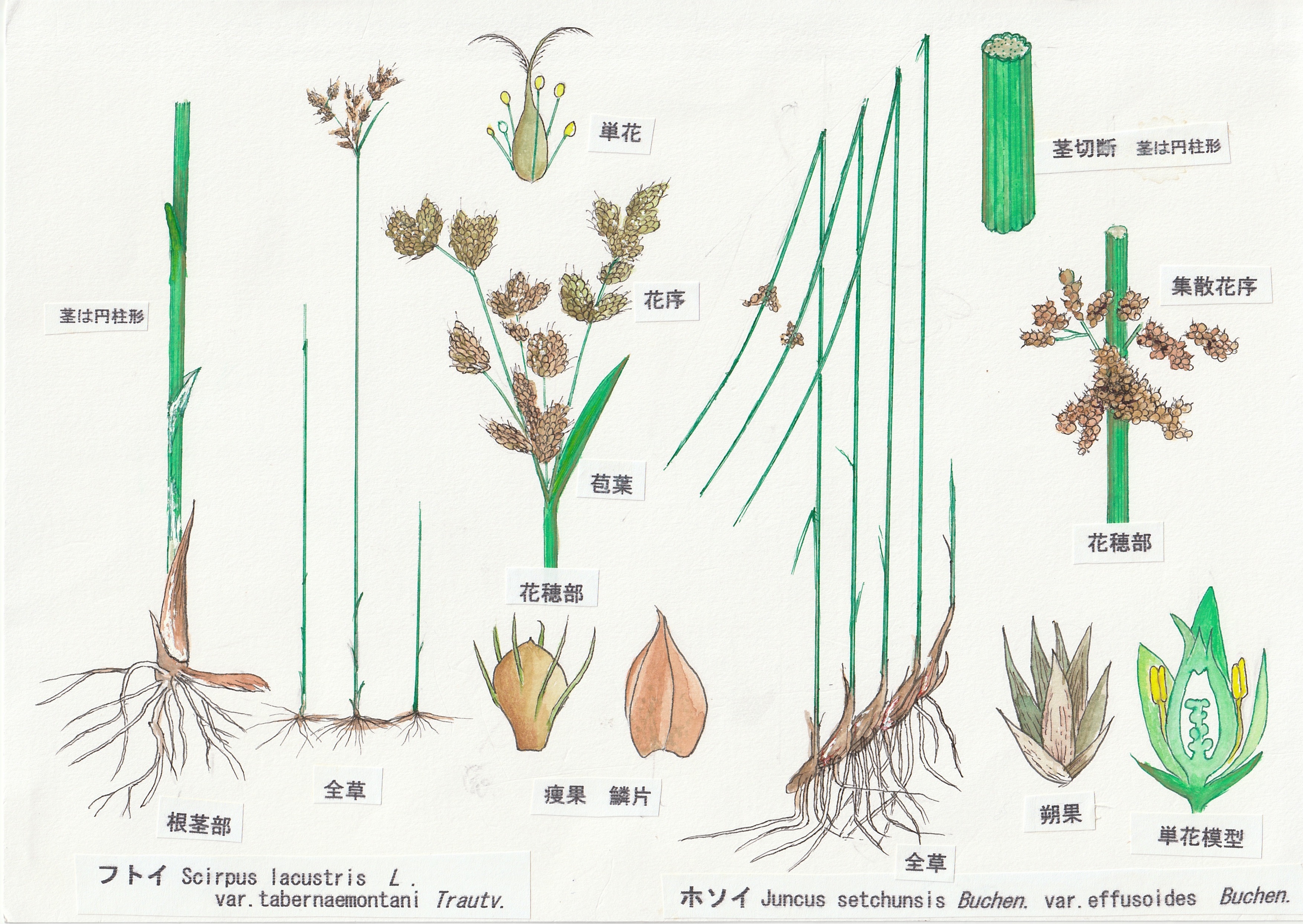

単子葉、 カヤツリグサ科、 フトイ属、湿生、多年草。 用語説明 花期:夏~秋 7月~10月 高さ:05~12メートル 別名:サギノシリサシ 湿地に生える。 横にのびる細い根茎の節から、断面が三角形の茎が出て群生する。アフリカ奥地の湖や河畔の浅い緩やかな流れの中に繁茂する。 茎の断面は三角形で、最大6 センチメートル ほどの太さになる。 通常、 塊茎 ( 地下茎 )によって増殖する。 花期は4月 。 意外と便利? カヤツリグサ科の植物 この シログワイ やクログワイ、そしてショクヨウガヤツリが含まれるカヤツリグサ科は、我々の身の回りにも実にありふれている植物群、さらにいうと雑草たちである。 イネ科の植物にそっくりだが、茎の断面が三角形だったり葉の数が3枚だったり

カヤツリグサ科

カヤツリグサ 断面

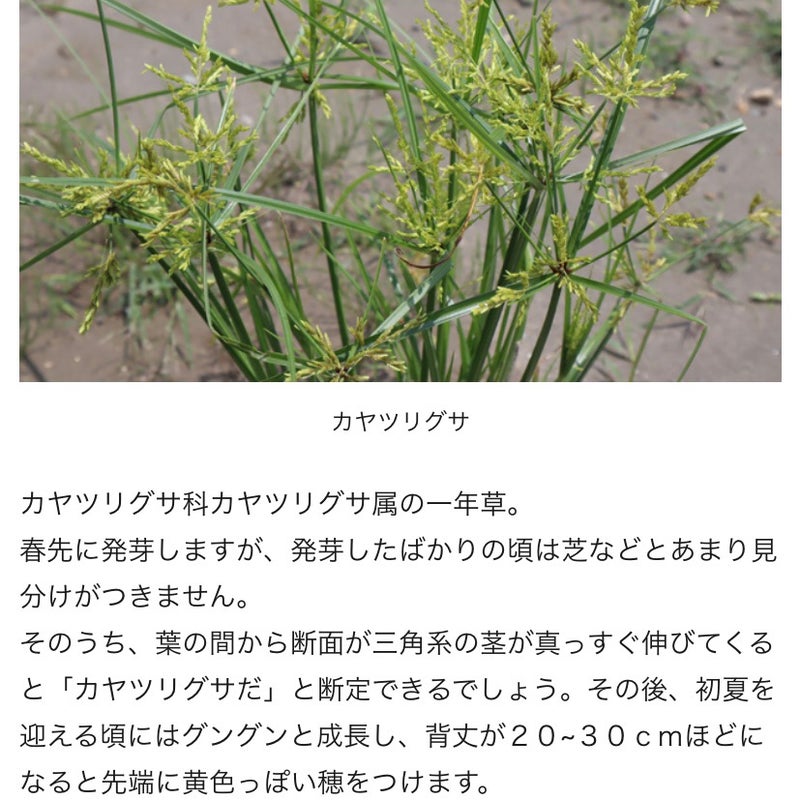

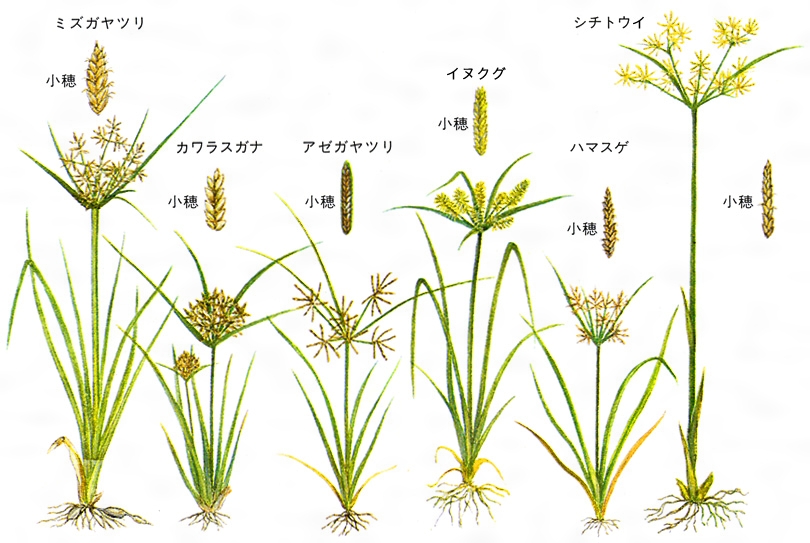

カヤツリグサ 断面-カヤツリグサ根本から出る葉は線形で、 茎の断面は3角形で、先に葉と同形の苞が3~4枚つき、その間から 5~10本の枝が出て、その先がさらに3分枝し、黄褐色の小穂がつく アオガヤツリ茎が放射状に斜上し、 3稜のある茎の先に苞が2~3枚つき、カヤツリグサの種類は非常に多く、種類によって一年草と多年草のカヤツリグサがあります。 カヤツリグサ科カヤツリグサ属の一年草。 春先に発芽しますが、若い葉のころは芝などとあまり見分けがつきません。そのうち、葉の間から断面が「三角形 の茎

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

ホソガタホタルイ属( Schoenoplectiella)は最近、分子系統解析による研究結果からホタルイ属(Schoenoplectus)から分離された属である (Hayasaka 12 , Shiels & Monfils 12 , Derk R Shiels et al 14)。 残りのホタルイ属はフトイ属(Schoenoplectus)とされた。 ホソガタホタ8月7日 カヤツリグサ 仲間の タマガヤツリ を先に掲載(8月3日)してしまったものの、こちらがカヤツリグサ科の代表・カヤツリグサです。 一つの株から三角断面の茎が数本立ち上がるのがカヤツリグサ科の共通特徴です。ナキリスゲ Carex lenta (カヤツリグサ科 スゲ属) もう一つのポイントとしては、葉が出ている根元の部分に特徴がある。スゲ属の根元は断面が三角形であることが多いが、ナキリスゲの根元は断面が円であるといってもよく、また5cmほどは紫褐色の鞘に包まれ、地面から垂直に立ち上がっている。

カヤツリグサ科 ☆絶Ⅰb ☆絶Ⅰb 汽水湿地に 生える植物 *涸沼では,浮漂植物はほとんどみられません。 汽 汽 汽 水生植物は魚の産卵場所や野鳥のすみかになったり,小さな魚やエビなどにとっては大きな魚から身を守る隠れ場所に なったりします。アオガヤツリ 青蚊帳吊 単子葉、 カヤツリグサ科 、 カヤツリグサ属、1年草。 用語説明 花期:夏~秋 8月~10月 高さ:10~30センチ 茎が束生し、放射状に斜上することが多い。 葉は根元がら数枚出て、その基部は 褐色か赤紫色を帯びた葉鞘となって水田や湿地に生える1年草。カヤツリグサ科にしては穂の姿が変わっているのが特徴。水田の雑草として嫌われている。稲刈り後の田の中にも見られる。上宝地区全域に見られる。8~10月ころ熟す。 (平成22年8月16日) ミヤマホタルイ カヤツリグサ

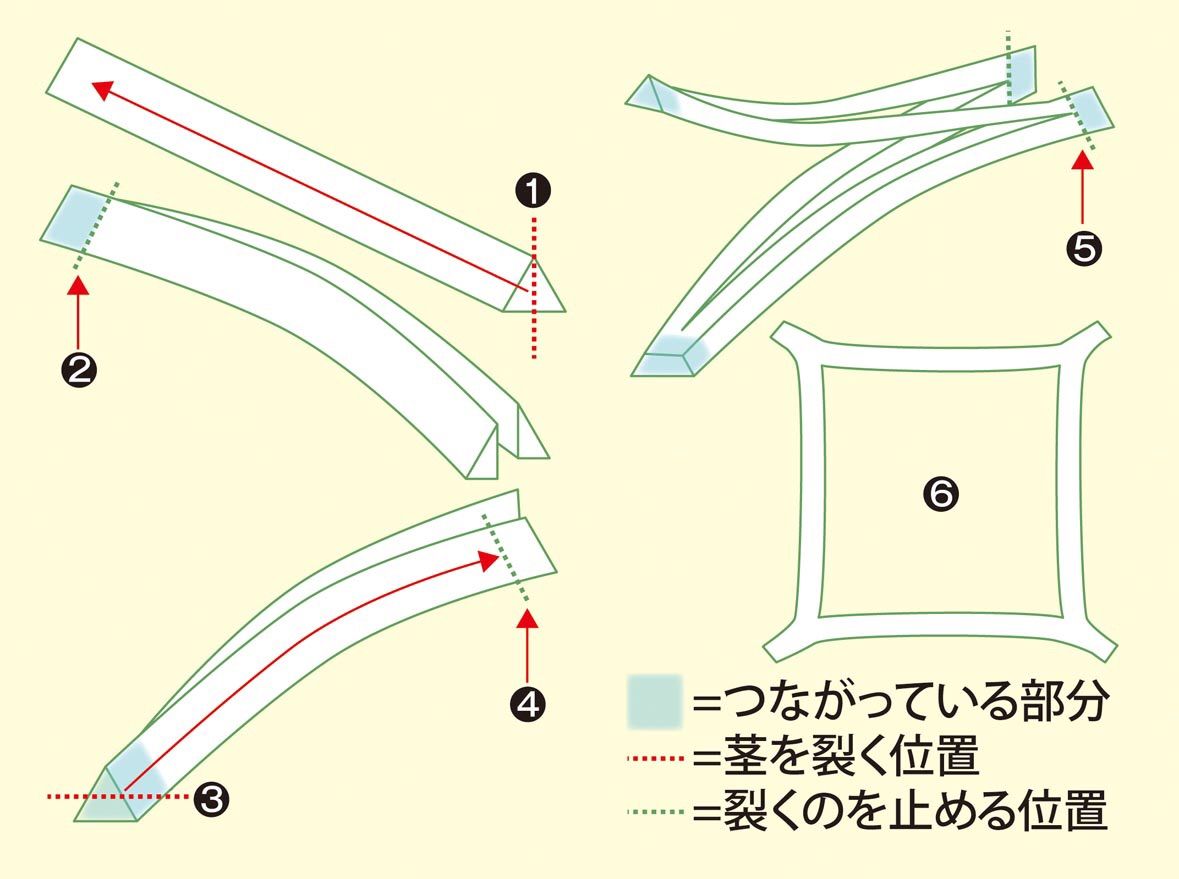

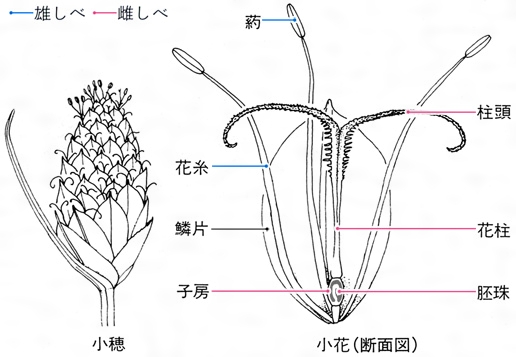

カヤツリグサ科 Cyperaceae ハタガヤ属 果実は長さ約08㎜×幅05~06㎜、3稜形、柱基が膨らみ、先を押しつぶしたような倒卵形、断面は3稜形。柱頭は3岐。 利害 カヤツリグサは「蚊帳吊り草」の意味である。 昔、この植物の茎を引き裂いて 蚊帳 を吊ったような四角形を作る子供の遊びがあったことに基づく 。 他方、水田や畑地におけるごく普通な雑草であり、特に日本の畑地において、もっとも被害の類似3科の図解区別一覧(p2) 《植物詳細図シリーズ》 類似3科の図解区別一覧(08/5/6版) p2/6 (イグサ科 Juncaceae、カヤツリグサ科 Cyperaceae、イネ科 Poaceae)

カヤツリグサの特徴と駆除方法 難防除雑草の退治に効果的な方法は Botanica

Q Tbn And9gcrvhmz0eazys05j5swiiz 0d8zpqiu Dhexcalnriaizljkx5zv Usqp Cau

カヤツリグサ属 スゲ属 その他 カヤツリグサ属 カヤツリグサ 根本から出る葉は線形で、 茎の断面は3角形で、先に葉と同形の苞が3~4枚つき、その間から 5~10本の枝が出て、その先がさらに3分枝し、黄褐色の小穂がつくカヤツリグサの種類は非常に多くメリケンガヤツリ 学名:Cyperus eragrostis カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物。〔基本情報〕畑や溝、川岸や池のほとりの湿地にはえる高さ エバーグリーン「植物図鑑」は1万種類以上の日本の植物が見られる図鑑サービスです。 カヤツリグサ カヤツリグサは本州、四国、九州の水田や畑地におけるごく普通な雑草であり、特に日本の畑地において、最も 被害の大きい雑草の一つという評価もあるそうで、北団地の夏の悪雑草の一つです。 葉及び茎 背丈は30cm程度、大きいものでも

カヤツリグサ科 Part1

カヤツリグサ科

カヤツリグサ(蚊帳吊草、莎草、学名 Cyperus microiria )は、カヤツリグサ科 カヤツリグサ属の一年生植物。 道端や田畑にも出現する雑草。 マスクサ(枡草)ともいう 。 近似種が多く、多くの場合にそれらが混同されている。草本の葉・茎の断面(顕微鏡画像) アオスゲ(カヤツリグサ科) クランツ構造 維管束を取り巻く細胞群(維管束鞘)が大きく、葉緑体を密に含んでいる。 ホザキフサモ(アリノトウグサ科) オオフサモ(アリノトウグサカヤツリグサ科 Cyperaceae スゲ属 茎は直立し、断面は三角形、基部の鞘は淡褐色、脈が隆起して太く、光沢はない。葉は茎と同長以下、幅の広い葉は幅4~6㎜に達する。、頂小穂は1個、雄性、線形、長さ1~3㎝、稀に雌花部が上部につく。

カヤツリグサの特徴と駆除方法 難防除雑草の退治に効果的な方法は Botanica

新潟市水族館マリンピア日本海 No Twitter コゴメガヤツリ にいがたフィールド 被子植物門 単子葉植物綱 イネ目 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 高さ 60 の1年草 本州以南の畑 河原等 茎断面は三角 葉は細長く幅2 6 小穂は斜めにつく 写真は 小川 畔

シュロガヤツリ 学名:Cyperus alternifolius subsp tlabelliformis カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物。〔基本情報〕湿地や池にはえ高さ1m以上になる多年草。短 エバーグリーン「植物図鑑」は1万種類以上の日本の植物が見られる図鑑サービスです。カヤツリグサ(蚊帳吊草、莎草、学名 Cyperus microiria )は、カヤツリグサ科 カヤツリグサ属の一年生植物。 道端や田畑にも出現する雑草。 マスクサ(枡草)ともいう 。 近似種が多く、多くの場合にそれらが混同されている。シュロガヤツリは、単子葉植物 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属の植物である。多年生草本で、背丈が1m程度、時にそれを越える大型の植物である。 地下茎はごく短く横に這い、密生して花茎を出す。根出葉は鞘を作るが葉身は発達しない。

カヤツリグサ科 Wikipedia

カヤツリグサ

コゴメカヤツリ Cyperus iria L カヤツリグサ科 茎の断面が三角形なのが カヤツリグサ科の特徴。 三角形の茎の両方をもってそれぞれ別の面を 引き裂くと蚊帳を吊ったような形になる。 戻る

草花の遊び カヤツリグサ Greenjadeのブログ

草花の遊び カヤツリグサ Greenjadeのブログ

カヤツリグサ科

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

カヤツリグサ科とは コトバンク

O Xrhsths 新潟市水族館マリンピア日本海 Sto Twitter カサスゲ にいがたフィールド カヤツリグサ目 カヤツリグサ科 スゲ属 高さ40 100 の多年草 全国の湿地 池沼等 直立する花茎の先端に雄小穂 下方に雌小穂がある 葉の断面はm型を呈する マリンピア日本海

トップレート カヤツリグサ 断面

Q Tbn And9gcqj Q2xqfj8lpe5syosjmtv9yecegqq7szgwqw0lviuxswgbrzt Usqp Cau

カヤツリグサ科 カヤツリグサ 蚊帳吊草 奥行き1mの果樹園

Q Tbn And9gctel R3qi07ibu21upl4moemeawjmqnyy71fiuodqntrhfomow1 Usqp Cau

トップレート カヤツリグサ 断面

カヤツリグサ科

カヤツリグサ こもれび

Ref 36 河川敷の夏から秋にかけての草木と花 その22

カヤツリグサ科

編む植物図鑑 カヤツリグサ科 Cyperus Carexなど 高宮紀子 Art Craft Forum

カヤツリグサ 能代市風の松原植物調査

進 化 35 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 カヤツリグサ属 1 カヤツリグサ Cyperus Microiria Steud 中核単子葉植物 ツユクサ類 イチゴツナギ目 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 昭和26 7年ころまでは アミ戸がなかったか 普及されてなかったため 虫よ

トップレート カヤツリグサ 断面

カヤツリグサ科とは コトバンク

編む植物図鑑 カヤツリグサ科 Cyperus Carexなど 高宮紀子 Art Craft Forum

カヤツリグサ科 アブラガヤ 油萱 奥行き1mの果樹園

カヤツリグサ科

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

カヤツリグサ科

カヤツリグサ 能代市風の松原植物調査

04 7 31 カヤツリグサ 蚊帳吊り草 カヤツリグサ科 水田や畑地の強害草として知られているカヤツリグサ 一般的に植物の茎は丸い形状をしていますが カヤツリグサの茎の断面は正三角形 そして 三角柱の茎の両端からそれぞれ別の面を引き裂い

カヤツリグサ 能代市風の松原植物調査

カヤツリグサ コゴメガヤツリ チャガヤツリ 庭の草

カヤツリグサ Cyperus Microiria カヤツリグサ科 Cyperaceae カヤツリグサ属 三河の植物観察

草花の遊び カヤツリグサ Greenjadeのブログ

カヤツリグサの遊び方 イラスト付き 雑草をめぐる物語

カヤツリグサ 能代市風の松原植物調査

Ref 26 河川敷の春から初夏にかけての草木と花 その6 2

カヤツリグサ科

ハマスゲとはどんな雑草 カヤツリグサ科の駆除方法まとめ

カヤツリグサ科

カヤツリグサ科

カヤツリグサ 能代市風の松原植物調査

カヤツリグサ 能代市風の松原植物調査

カヤツリグサ科

カヤツリグサ科

カヤツリグサ科

ミコシガヤ 仮 アゼナルコ 仮 カヤツリグサの世界は迷宮だ その1 雑草をめぐる物語

カヤツリグサ こもれび

カヤツリグサ科

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

いも子 シラサギスゲ 庭のあちこちにカヤツリグサがあるんだけど 花が白いの 普通のカヤツリグサは花茎の断面が三角形 それを両端から二人で裂く お互いの裂き方がズレると四角形ができる 幼い頃カヤツリグサでした遊び 今の子は知らないだろうし

サンカクイ 三角藺 カヤツリグサ科 茎の断面が三角のイグサ仲間です 今日の野鳥 カワセミ Country知多 花と野鳥と家庭菜園の写真日記

トップ100 カヤツリグサ 断面 最高の花の画像

マスクサ 仮 アオスゲ 仮 カヤツリグサの世界は迷宮だ その2 雑草をめぐる物語

Q Tbn And9gcqowkf0vl Qedbd1xfmanlhoz9kazgtrlobofnp6lfvyui3 0to Usqp Cau

カヤツリグサ科 Part1

草花の遊び カヤツリグサ Greenjadeのブログ

カヤツリグサの特徴と駆除方法 難防除雑草の退治に効果的な方法は Botanica

カヤツリグサ Wikipedia

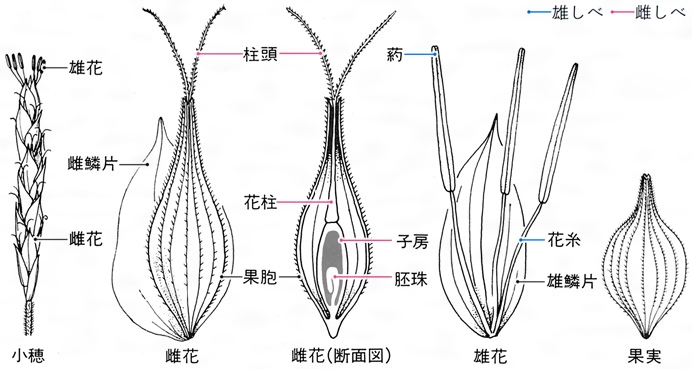

カヤツリグサ科スゲ属の分類形質

カヤツリグサ科とは コトバンク

カヤツリグサ 能代市風の松原植物調査

編む植物図鑑 カヤツリグサ科 Cyperus Carexなど 高宮紀子 Art Craft Forum

カヤツリグサ科

ブログ 荒川区 田端にある歯科 歯医者 こうへい歯科クリニック

04 7 31 カヤツリグサ 蚊帳吊り草 カヤツリグサ科 水田や畑地の強害草として知られているカヤツリグサ 一般的に植物の茎は丸い形状をしていますが カヤツリグサの茎の断面は正三角形 そして 三角柱の茎の両端からそれぞれ別の面を引き裂い

カヤツリグサの遊び方 イラスト付き 雑草をめぐる物語

ヒメクグ カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 多年草 なごみのとき

カヤツリグサ科

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

カヤツリグサ科 Part1

新座の自然 カヤツリグサ

カヤツリグサ科 Part1

カヤツリグサの特徴と駆除方法 難防除雑草の退治に効果的な方法は Botanica

編む植物図鑑 カヤツリグサ科 Cyperus Carexなど 高宮紀子 Art Craft Forum

カヤツリグサの駆除など基礎知識

カヤツリグサで遊ぶ 雑草をめぐる物語

カヤツリグサ 蚊帳吊草 気儘にブログ

カヤツリグサ科 Wikiwand

カヤツリグサ こもれび

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

アゼガヤツリ 西宮の湿生 水生植物

カヤツリグサの新着記事 アメーバブログ アメブロ

カヤツリグサの茎の断面はどんな形かな 動植物から見える世界

ミズガヤツリとは コトバンク

手強いカヤツリグサの除草方法とは 農業メディア Think And Grow Ricci

カヤツリグサ科

カヤツリグサ科

カヤツリグサ科 カヤツリグサ 蚊帳吊草 奥行き1mの果樹園

カヤツリグサ科

トップレート カヤツリグサ 断面

カヤツリグサの駆除など基礎知識

カヤツリグサ科 カヤツリグサ 蚊帳吊草 奥行き1mの果樹園

未知種 の植物発見 徳島県海陽でカヤツリグサ科 京大が判定 徳島の話題 徳島ニュース 徳島新聞電子版

カヤツリグサ科

カヤツリグサ 植物図鑑 エバーグリーン

カヤツリグサ

0 件のコメント:

コメントを投稿